2015-02-27

お台場を満喫

この前家族でお台場へ行ってきました。

ちょっと行かなかったら、ショッピングモールが山ほど乱立していて

私の知っているお台場とは景色が一変してました。

テレビ局の見学も行ってきましたが、子どもたちよりも大人が楽しんだ感じ。

いくつになってもワクワクするものってありますよね。

お台場は、買い物する場所はもちろんたくさんありますが、海が近いということもあり、潮風が吹いていてとても良い雰囲気でした。

夕方ごろには帰宅しようかと、朝早く出て行ったにも関わらず丸一日楽しめる場所だったので結局帰って来たのは夜。

夕飯も済ましてきちゃいました。

夜までいたおかげで、海沿いでとっても綺麗な夕日をみることができましたよ。

今回はその写真を載せますね。

2015-02-23

アジサイの葉痕

冬は、冬芽をみるのがたのしい季節です。

冬芽のすぐ下の、葉っぱが落ちたあとを「葉痕(ようこん)」といい、いろんな表情をした顔にみえるのです。

笑った顔、とぼけたような顔、冠をかぶったようにみえる顔など、木によって様々、特徴があります。

冬は広葉樹は、葉っぱが落ちてしまうので、何の木か木肌などで判断しなければならず、判別が難しくなりますが、こういった葉痕で、木を知ることもできます。

葉痕を集めたサイトなども、検索するとでてきます。

ほんとうに表情ゆたかで、ひとつひとつみていて楽しいです。

こうしてみると、木の表情は豊かだなあと思います。

私のお気に入りは、クルミとアジサイ。

写真はアジサイの葉痕です。

こびとさんのようでかわいいですね。

2015-02-17

物を見て描く

作った金柑の甘露煮、瓶を可愛くアレンジしたものの・・・どうやって渡そうかと悩んでおりました。

100円ショップなどで箱を買う手もあるのですが、結果的に家にあるあれこれを組み合わせて箱を作っているところです!

流行りのDIYってやつですかね。

色鉛筆を使って金柑の絵を描きましたが、絵心のなさが公になる結果に…!

綺麗な文字を書くのと同じで、きちんとした絵を描くためにはある程度訓練が必要なようです。

物をしっかりと見て描く機会ってほとんどないですよね。

子どもの頃は、何かを見ながら描いたりもしたけれど今はほとんどそんな機会がない。

子どものために絵を描く時も、頭の中の大体のイメージで描いてしまったりネットで簡単に調べて「ああ、これこれ。」というイメージで描きます。

しっかりと物を見て描くこと、そんな時間を改めて大切にしたいですね。

2015-02-13

バレンタインの思い出

今日は、金柑の甘露煮を作っていました。

コトコト煮込んで、ちょっと可愛くあしらった瓶につめて今さましているところ。

今年の義父・義母へのバレンタインプレゼント用に作りました。

年齢を重ねると、チョコレートよりもこういった甘味のほうが良いかと思い、嫁姑問題が起きないかちょっぴり心配しながらの挑戦です。

みなさんはバレンタインの甘い思い出はお持ちですか?

学生の頃に、好きな人に告白したり、こっそり机の中に入れたり…。

私には残念ながらそんな思いではなくて、もっぱらクラス中の女子とお昼にチョコを交換する大チョコレートパーティーが楽しみとなっていました。

あの頃はよく大量生産していたなと思います。

今は家族分を作るだけで精一杯、若かりし思い出ですね。

2015-02-10

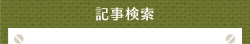

すてきな絵本

古本屋さんで絵本探しをよくします。

お店に並ぶ絵本をよくみていると、個人的な好みもあるかもしれませんが、「良い絵本」というのがなんとなくわかってきます。

絵がきれいだというのは、大人だけではなく子どもにも感じるもの。

いわゆる子どもだまし的なものではなく、絵本をえらびたいものです。

小さな頃から本物を、ということはとても大切であることは、どこかの本で読んだこともあります。

リダ・フォシェの「野うさぎのフルー」は、絵の美しい、お話も自然をしっかりとらえた絵本です。

ロジャンコフスキーの絵はとても魅力的だと思います。

お話が長いので、じっくり時間をかけて読む(読んであげる)のがおすすめです。

このお話は、シリーズで、他には「かわせみのマルタン」など、どれもすばらしい生きものたちの物語絵本です。

素敵な絵本に出会うとうれしくなりますね。

2015-02-06

スーパー銭湯

先日家族で、銭湯?へ行って参りました。

銭湯といえば、番頭さんが居て浴室の壁には「富士山」

お風呂上がりには「牛乳」。

そんなイメージが有るのは私だけでしょうか?

そう考えると、私が行ったところは、銭湯とは言い難かった。

お風呂屋さんのチェーン店?

スーパー銭湯なんていうのも良く聞きますね。

なんて言えばしっくりくるのか、なかなか難しいです。

安価で温泉気分を楽しめるので、家族連れの方もカップルさんもたくさんいました。

テーマパークも良いけれど、こういったところでのんびりするのもたまには良いですね

さすがにお風呂屋さんの中で写真を撮るわけにはいかなかったので、写真はお風呂屋さんの駐車場で撮影した空の写真です。

とっても綺麗な空!

冬晴れで、凛とした空気に優しい日の光という天候に恵まれた楽しい日でした。

2015-02-04

繁忙期はお休みでも忙しい

2月は1年間の中での繁忙期ですので、休みも忙しいのです。。

なので、今日の我が家の「手抜きランチ」を紹介します。

パスタは、ホウレンソウを練り込んだ生パスタに、塩コショウをかけたトマトをレンジでチンしてほぐしたもの。

素材の味で勝負!!

それと、パン屋さんで調達したミニクリームパンと、昨日の晩御飯の残りである「鶏のから揚げ」をズバッと。

子どもと私だけで食べるランチ、旦那さんがいない時ぐらい、楽しても良いですよね?

ワンプレートランチだけに、洗いものも少なく助かります。

安めの生パスタで、味が不安でしたが、しっかりとホウレンソウの味が出ていて美味しかった。

次回はソースにもう少し力を入れて、再挑戦したいと思います。

皆さん、ご来店お待ちしてますね。

2015-01-29

バニラアイス?の入浴剤

寒い日々が続いていますね、風邪などひいていませんか?

この時期、子をもつ親としてどうしても心配になってしまうのが風邪をひかないでいてくれるかどうかです。

外で元気よく遊んでほしいし、けれども風邪をひいて苦しむ姿を見たくはないし。

子をもつ親としては葛藤です…。

せめてもの考えとして、母親のエゴかもしれませんが入浴剤を加えた湯船で温まってくれればと思い、このところ入浴剤を買っています。

先日スーパーで買い物していたときに、MOWを2つ購入した方にMOWの入浴剤プレゼントというのを発見したときには舞い上がりました。

いつも食べているアイスが入浴剤になるなんて、気になる!

実際、入浴しているときにはそれほどミルクっぽさ?バニラの感じはしませんでしたが

お風呂上がりの肌からは、甘いバニラの良い香りが。

子どものために買ったのに、私まで癒されちゃいます。

2015-01-27

山歩(さんぽ)

冬は、山歩きにとてもいい季節です。

落葉樹は葉が落ちて、見晴らしがよくもなり、景色がきれいです。

スズメバチやヘビなど、危険な生きものに気をつける必要もほぼないので、その点でも歩きやすいですね。

寒い季節ですが、歩いていると寒さもあまり感じません。

山を歩いていると、今流行りなのか、トレイルランの人や、マウンテンバイクで山を行く人もよくみかけます。

尾根道などの細い道を、走ったり自転車で行くと、道に力がかなりかかってしまうので、道が崩れたりと傷みやすくなるのも、気になるところでもありますが。

尾根道を歩いていると、所々で馬頭観音があります。

その昔、人が歩いた生活道なのだなあと思います。

車などない時代、人も馬も大変な道のりを歩いていたのを思います。

2015-01-23

七種粥

一月七日は七草粥を食べる風習がありますね。

七日で、七草とはなりませんでしたが、「七種がゆ」を食べました。

今年は家で食べるのではなく、大勢で野外で食べる機会がありました。

米から煮て作ったお粥は、とろとろでとても美味しい。

滋味深い味でした。

今では、七草のセットがスーパーで売っている時代ですが、昔からいわれの、ほんものの七つの草がすべて揃っていることは稀なようです。

七種は、田んぼの畦などで揃う野草たちですが、田んぼも少なくなり、というか地面が土であることさえ街は少なくなっている今では、七種が身近にあることは難しくありますね。

お正月のごちそうから、胃を休める意味もあるという七種がゆ。

飽食の時代といわれる今となっては、実はこの七種の方が貴重なごちそうなのかもしれません。

ダイエットにも良いし。