2022-11-19

人生会議の日

11月30日は、

いい看取り・いい看取られの語呂合わせから

厚生労働省が定めた「人生会議の日」です。

自らが希望する医療やケアについて、

前もって自分で考えて周囲の大切な人と繰り返し話し共有することが大切。

これを

ACP=Advance care planning(アドバンスケアプランニング)といいます。

本人の意思表示が難しくなってきたとき、

医療者はACPの方針を参考にして診療を進めていきます。

「縁起でもないから」とか言って、

元気でなくなった時の話を避けてはいませんか?

元気なうちに話しておかないで、

いつ自分の意思を伝え残すのでしょう。

人生の最期にどうありたいのかを、

誰も一度は考えたことがあるはず。

それを言葉にするだけでいいのです。

それでも難しいのであれば、

「もしバナゲーム」というカードゲームを使うのがおすすめ。

ぜひ検索してみてくださいね。

2022-11-10

ラグのお手入れ マットなし生活

「秋とは!?」と言いたくなるような勢いで、

夏と冬の気温を繰り返した今年の10月。

我が家では冷風扇とコタツが同じ空間に出ているという、

何とも不可思議な時期が存在しましたが、

いよいよ毎日寒くなってきましたね。

夏場にはラグを出さずに生活している我が家ですが、

さすがにリビングと寝室にはラグを出しました。

おかげで視覚的に温かみが増した気がします。

普段のお手入れは掃除機がけやカーペットクリーナー

(俗に言うコロコロ)のみですが、

たまに中性洗剤を含ませた水につけた雑巾を

固く絞ったものでラグの表面を拭き、

陰干ししながらゆっくりと乾かすお手入れをします。

ラグとは少し話がズレますが、

キッチンマット・バスマット・トイレマット・玄関マットは

いずれも我が家にはありません。

ズレるストレスなし・掃除もしやすいですし、

何より一度慣れてしまうとマットが無いことで困ることが何もない。

快適ですよ~。

2022-11-07

秋祭り 消防車

この秋は、

あちこちで「3年ぶりの開催」という言葉を見かけます。

過ごしやすい気候の時期に外のイベントを行うことができるのは、

やはり嬉しいことですね。

コロナ禍になってから、「無事に開催」「通常通り」に

今まで以上に有り難みを感じるようになりました。

先日、地域のお祭りに参加し、そこに消防車(放水車)が来ていたため、

子どもたちにはじめて消防車を触れさせてあげることができました!

絵本や映像もしくは遠巻きにしか見たことのなかった消防車に実際に触れ、

間近でじっくり心ゆくまで観察でき子どもたちは大喜び。

格納してあるホースの様子や実は軽油であること

(トラックを改造しているから)等を改めて知ることができ、

親も楽しむことができました。やはり、働く車はカッコイイですね。

マスクをしてアルコール消毒を持参し、飲食しながらの移動は厳禁。

コロナ禍であることは忘れずに、

マナーを守りながらいろいろと参加していきたいものです。

2022-10-28

Wi-Fiの快適度を上げる

自宅のWi-Fiが遅いのが気になり、

スピードテストを用いて設置場所を変えたお話を。

まずは「スピードテスト」と検索して、速度テストを実行。

これで上り=アップロード(メールの送信、画像・動画のアップロード等)と

下り=ダウンロード(web閲覧、メールや画像・動画の受信等)に、

それぞれどれだけの時間を有しているのかを無料で診断できます。

高画質な動画をサクサク見られて、

zoom会議も問題なしを目指すならば30Mbpsは目指したいところ。

100Mbpsを超えると、

オンラインゲームや大容量のファイル転送等もサクサクで何不自由ないよう。

我が家の場合、

Wi-Fiルーターを設置しているリビングでテストしたら

画像の通りの結果となりましたが、

少しWi-Fiに頼りなさを感じていた別の部屋でスピードテスト

をしたら全く違う結果に。

スピードテストの結果を見ながらWi-Fiルーターの設置場所を変え、

しっくりくる設置場所を見つけたので、今は快適です。

皆様も是非!

2022-10-24

お金の勉強をはじめました

今年最大の値上げ月といわれている、

恐ろしい10月をむかえました。

身近なあれこれが軒並み値上げ。

そんな背景もあり、きちんとお金の勉強をしたくて、

全国銀行協会から資料を取り寄せてみました。

ネット社会の世の中なので、

ネット上だけでも勉強できるのですが、

私は液晶画面と睨めっこするより紙媒体と睨めっこする方が

勉強しやすいので、資料請求を選択。

「普通預金とは?外貨預金とは?定期預金とは?」

大人なら必ず耳にしたことはあるけれど、

違いを説明しろと言われたら「えーっと…」

となってしまいそうなところも、しっかり教えてくれます。

義務教育で教わっておきたかった内容がワンサカ!

なぜ義務教育でこれらを教えてくれないのでしょう…。

親だけでなく子どもたちにもどこかタイミングを見て

しっかり教えておきたい内容です。

いまは、金融庁が小学生向けのお金のドリルを発売していたり、

日本銀行がお金に関する施設のバーチャル見学を

できるようにしていたりと

子どもにもお金の勉強をさせやすい世の中です。

みなさんも、

さまざまな媒体をうまく活用してお金の勉強をはじめませんか?

2022-10-22

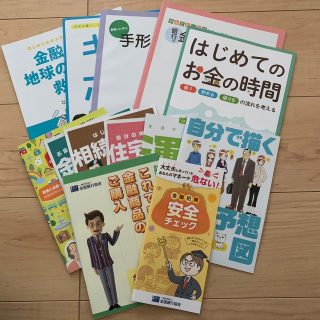

畳の種類とそれぞれの良し悪し

本床畳とは、内側も100%藁で構成されている畳のこと。

メリットは、耐久性があり適度な硬さであること。

デメリットは価格が高く湿気に弱いこと。

建材畳とは、内側に藁を使用しておらず、

たとえば木材の表面にいぐさを貼り付けて

本床畳の表現をしている畳のこと。

メリットは、価格が安く湿気に強いこと。デメリットは硬いこと!

建材畳は1枚5000円程度ですが、

本床畳は20000円以上するものも多く、

価格帯が異なります。

そのため、現代では本床畳を選ぶ新築住宅はほとんどなく、

デザイン性も豊かな建材畳が主流になっているのだとか。

最近、床材としてだけでなくベッドの材料としても

“和紙畳”をよく見かけます。

和紙畳は、いぐさの代わりに和紙をこより状にして

編んで作った畳のこと。

メリットは、

ダニやカビの発生の少なさ・耐水性や日焼けのしにくさもあり

耐久性に優れていること。

デメリットは、調湿効果がないことといぐさの香りがないこと。

それぞれにメリット・デメリットがありますね。

皆さんはどの畳を選びますか?

2022-10-13

赤ちゃんの日 生まれたらやること

10月10日は、

株式会社赤ちゃん本舗が制定した「赤ちゃんの日」です。

妊娠期間が約10ヵ月であることや、

昔から妊娠はトツキトオカと言われてきたことが由来です。

赤ちゃんが生まれたらすぐ、

出生届や児童手当の申請を行うことはよく知られていますが、

災害時避難行動要支援者名簿への登録もした方がいいことをご存知ですか?

これは前2つと異なり、任意の申請です。

災害が起きたとき等、

「この家には小さい子がいるよ!」と

知っておいてほしい際には是非申請を。

町会や自治会等がなくなり、

地域とのつながりが薄くなっている現代だからこそ、

もしもに備えて活用していきたい制度です。

マイナポイントをもらうための、

マイナンバーカードの申請が9月末日締切だったはずなのに、

いつの間にか12月末日までに伸びたことはご存知ですか?

今は新生児にもマイナンバーは付与されます。

これを機に、家族全員分のマイナンバーカードを

申請してみてはどうでしょう。

2022-10-07

子どもの交通安全

秋の交通安全週間は終わりましたが、

だからといって気を緩めてはいけません。

日の出は遅く日の入りは早くなり、

「今年も終わりが近づいてきたな」と感じることが増えました。

今こそ当たり前を再確認にして、気を引き締めていきましょう!

子どもの視野は、水平方向に90°・垂直方向に70°

(大人の視野は、水平方向に150°・垂直方向に120°)

と言われています。

周囲をしっかり見ないでいる子どもに対して、

つい「危ないでしょ!」と怒ってしまいますが

視野の違いがあることは

理解しておかなくていけないと思っています。

車に乗せるときは、

チャイルドシートやキッズシートを必ず正しく装着させます。

泣いて嫌がっても外してはいけません。

自転車に乗る際は、ヘルメット必須!

雨天時には傘差しではなく、

レインコートを用いることも幼い頃から親の姿を

見せて教えていきましょう。

近年人気のキックバイクは、

必ず公園へ到着してから子どもに操作を許可しましょう。

2022-09-30

ネクタイ柄に御用心

主人のネクタイを選びに行った時、

さまざな柄があって目移りするほどでした。

ネクタイは

対面する相手の視界に常に入るので、柄選びも慎重に。

ストライプが右上がりなのが英国式・左上がりなのが米国式。

無地と並んでオーソドックスなネクタイ柄ですが、

海外や国際的な場では着用を控えた方が無難ともされています。

海外との商談の際には、気をつけたいですね。

ペイズリー柄は、華やかな印象を与えやすく人気。

勾玉や草花をモチーフにしているので、

しっかりとデザインを選べば歴史や伝統の意味を

持たせることができます。

しかし大柄になればなるほど、

くだけた印象となるのも覚えておきましょう。

ドット柄は、ドットが小さい順に

ピンドット・ポルカドット・コインドットと名称が変わります。

ピンドットは誠実さをイメージさせますが、

コインドットになるとフランクでユニークな印象に。

自分の心惹かれたものを選ぶのも良いですが、

やはりTPOに合わせてネクタイを選ぶことも大切です。

2022-09-26

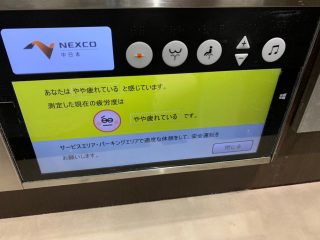

トイレで疲れ具合がわかる!?

カーナビに「そろそろ休憩しませんか?」と

言われた経験はありませんか。

車の運転をするとどんなに慣れた人でも、

心身に疲労が溜まります。

適宜休憩をとり安全運転を心がけることが1番大切なので、

このようなアナウンスが定期的に流れる仕組みになっているのです。

先日、

海老名SAのトイレへ立ち寄ったら便座で疲労度を

計測する機械に出会いました!

みなさんこれご存知ですか?

個室に設置されているタブレット端末を操作して計測スタート。

トイレということでカメラは無し。

便座に振動センサーを取り付け、

そこで心拍数をみることにより疲労度を計測しているそうです。

介護施設でも取り入れられている仕組みだそうな。

ちなみに、タブレット端末は14ヶ国語に対応していました。

こんなところにもグローバル化を感じます。

NEXCO中日本では、

2005年より「おもてなしトイレプロジェクト」を実施。

これらの設備もその一環だそうです。みなさんもお立ち寄りの際には是非!